草地の土づくり ≪第10回≫酪農場における施肥改善の実証事例

掲載日:2022.11.02

酪農学園大学 農食環境学群 循環農学類

教授 三枝 俊哉

はじめに

酪農場で良質な牧草を環境保全に配慮しながら持続的に生産するための施肥管理には、草地の草種構成と土壌養分含量を調査して各圃場に必要な施肥量を算出し、自給肥料の肥効を把握して購入する化学肥料の銘柄と量を決める―という調査・計画作業が必要です。これらの作業の多くは、草地だけでなく水田、畑作、園芸などの耕種作物にも共通します。このうち、草地の調査・計画作業が他の作目と大きく異なる特徴は、調査規模が大きいことです。耕種作物では、1筆の圃場に対する施肥管理を計画すれば、その収穫量や品質から圃場ごとに収益を計算できます。複数の圃場で何通りかのメニューを比較してみることも可能です。しかし、酪農場の場合、利用する全ての粗飼料生産圃場から収穫された粗飼料は、飼養する全牛群に1年かけて給与され、1年分の生乳が生産されます。大きな酪農場は何十筆もの圃場を利用しているので、1筆だけ施肥改善を行っても、経営に対する効果が判定できません。つまり酪農場の経営者は、全ての圃場に対して施肥改善を行わない限り、その効果を正確に実感することができないのです。しかも、全圃場に施用された自給肥料や、サイロに収納された牧草などの重量を、作業のたびに全量計測して記録することは、生産現場ではきわめて困難です。このため、酪農場における施肥改善の実証評価では推定値が多くなり、調査研究の精度が不十分でした。

そうした中、かつて筆者が在籍した北海道立根釧農業試験場(現 北海道立総合研究機構 酪農試験場、以下、根釧農試)には、作業機や運搬車ごと重量を測定する重量計(トラックスケール)が装備され、施用資材や収穫物の重量を全量計測し記録する仕組みが整っていました。ちょうど2004年から本格施行された家畜排せつ物法に対応するため、環境に配慮した新たな肥培管理技術が複数公表されたので、根釧農試を1戸の酪農場に見立てることにより、それらの導入効果を実証することができました。本稿ではその概要をご紹介します。

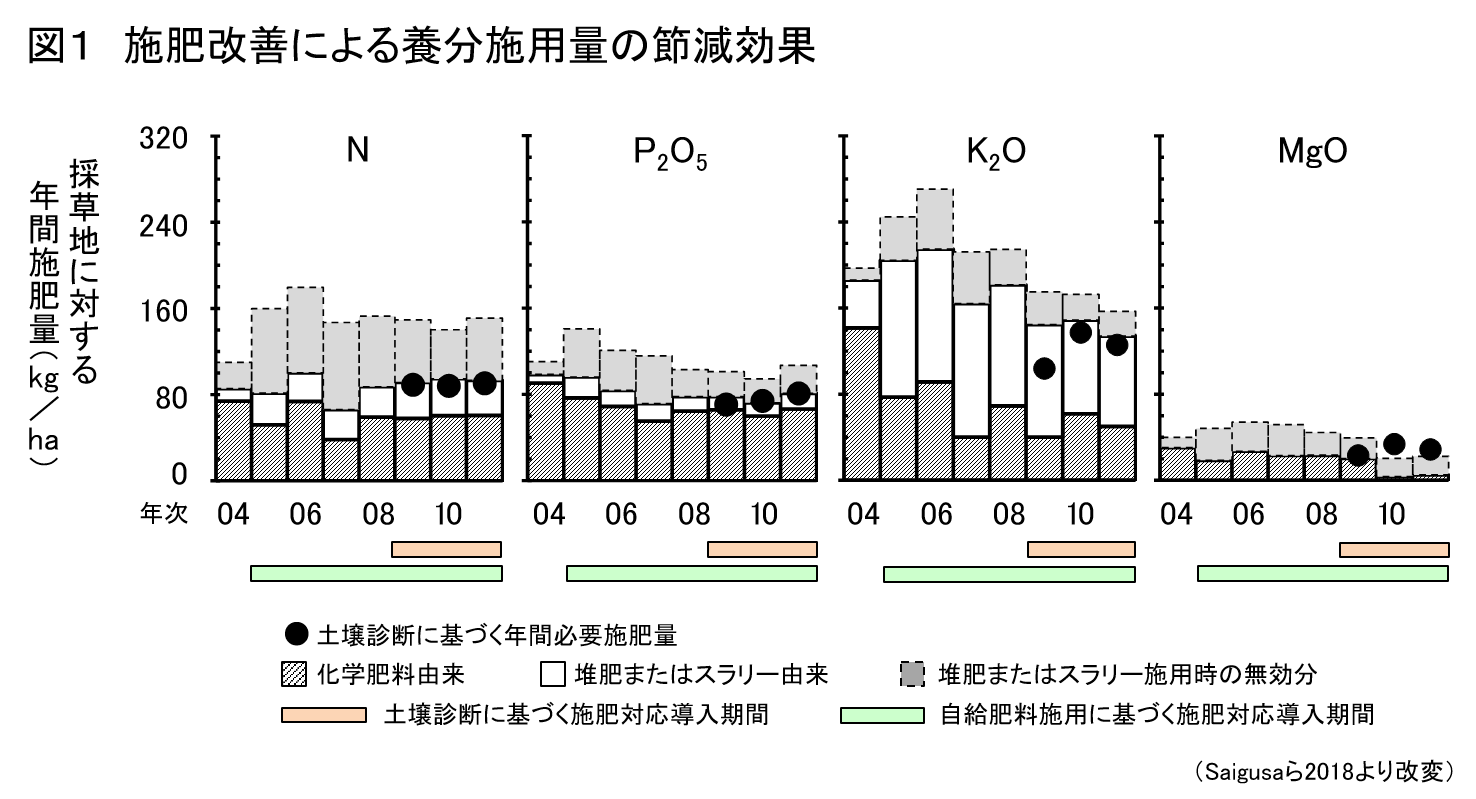

1.施肥改善による投入養分量への効果

試験期間は2004~2011年の8年間、導入した複数の施肥改善技術は、その内容から大きく①自給肥料施用に伴う施肥対応関連技術と②土壌診断に基づく施肥対応関連技術―に区分できました(表)。施肥改善技術の導入に伴って最も明瞭に低減できた養分はカリウムでした。カリウムは、化学肥料施用量においても、自給肥料との合計による総カリウム施用量においても、低減効果が明らかでした。2008年から土壌診断に基づく施肥対応が導入されると、圃場ごとに必要な養分量が算出できるようになりました。全ての施肥改善対策が導入された2009年以降のカリウム施用実績は、必要施肥量におおむね等しかったことから、上記したカリウム施用量の低減は、無駄だった施肥量を削減した結果であったことがわかります(図1)。

1)http://www.hro.or.jp/list/agricultural/center/kenkyuseika/gaiyosho/h16gaiyo/2004220.pdf

2)http://www.hro.or.jp/list/agricultural/center/kenkyuseika/gaiyosho/h18gaiyo/f3/2006307.pdf

クラウド版:https://amafe.farm/home/index.html

3)http://www.hro.or.jp/list/agricultural/center/kenkyuseika/gaiyosho/h20gaiyo/f2/2008237.pdf

4)https://www.harp.lg.jp/opendata/dataset/1056.html

5)http://www.hro.or.jp/list/agricultural/center/kenkyuseika/gaiyosho/22/f2/036.pdf

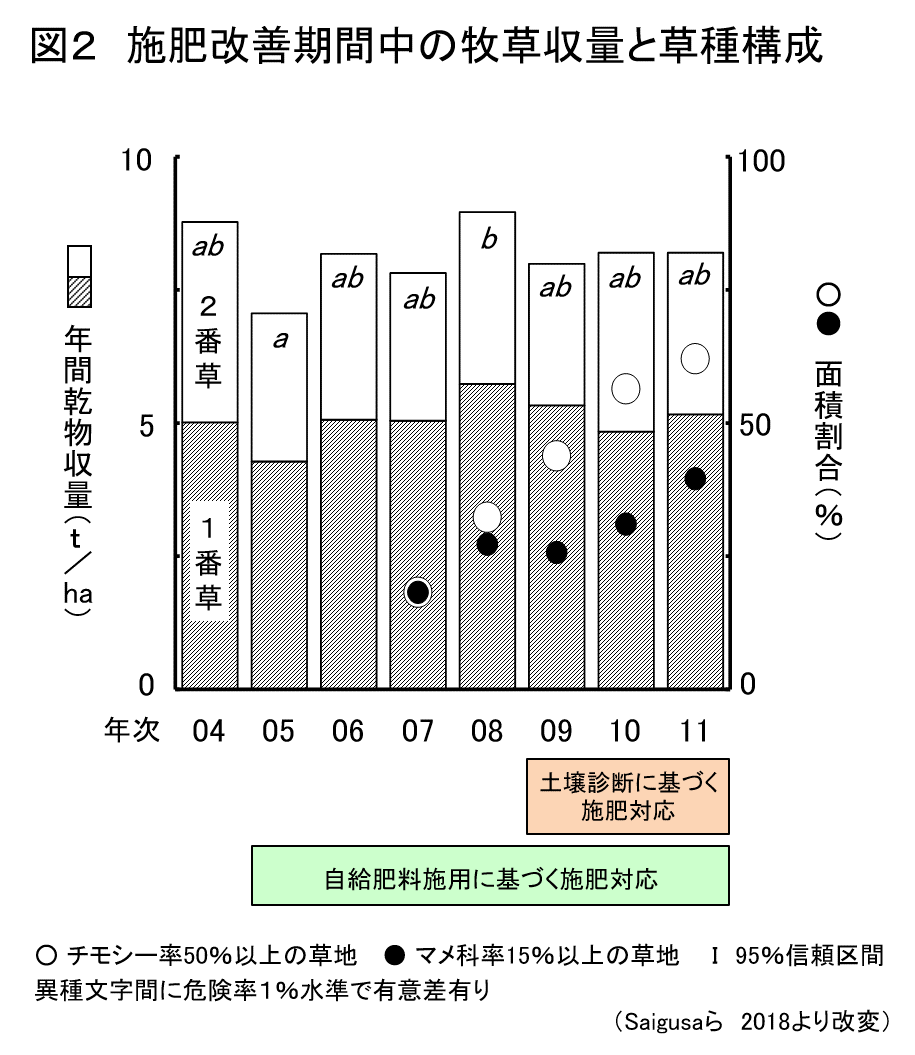

2.乾物収量と草種構成への効果

施肥改善の導入期間中、採草地の乾物収量はサイロ収納時点で7.1~9.0t/haと十分な水準を維持しました。一方、チモシー混生割合、シロクローバ混生割合の高い草地が増えるなど、草種構成は改善方向に進みました。これは、計画的な草地更新によって改善された草種構成が、適切な施肥管理によって良好に維持された結果と考えられます(図2)。

3.牧草体養分含量への効果

土壌診断に基づく施肥対応の導入によって、1番草と2番草のサイレージ原料草に含まれるカリウム量は、明瞭に低下しました。これに伴ってK/(Ca+Mg)比が低下し、粗飼料のミネラル含量に関する品質が改善方向に向かいました(図3)。

4.自給肥料の養分含量への効果

こうしてカリウム含量の低い牧草を給与した乳牛は、カリウム含量の少ないふん尿を排泄することが予想されます。そこで、牛舎で排泄されたふん尿を主原料とする堆肥とスラリーのカリウム含量を調査しました。その結果、スラリーのカリウム含量は2007~2008年頃に明らかに低下しました。また、堆肥のカリウム含量にも低下傾向が認められました(図4)。堆肥におけるカリウム含量の低下時期は、スラリーよりも1年遅いように見えます。これは、堆肥調製時における水分調整や切り返しの工程により、ふん尿排泄時期と草地への還元時期の間が、半年から1年空くこととよく符合します。

5.土壌養分含量への効果

施肥改善によって、過剰域にあった土壌中の交換性カリウム含量は、土壌診断基準値に近づき、適正化の方向に変化しました(図5)。しかし残念ながら、交換性カリウム含量は土壌診断基準値の少し上で安定し、適正化は十分とは言えませんでした。根釧農試の乳牛飼養頭数は調査期間中の2007~2009年に200頭を超えて最大となり、家畜ふん尿の面積当たり還元量が過大となる草地が増えました。2011年には151頭まで縮小したので、交換性カリウム含量が土壌診断基準値に至るには、あと数年の期間を要すと予想されました。

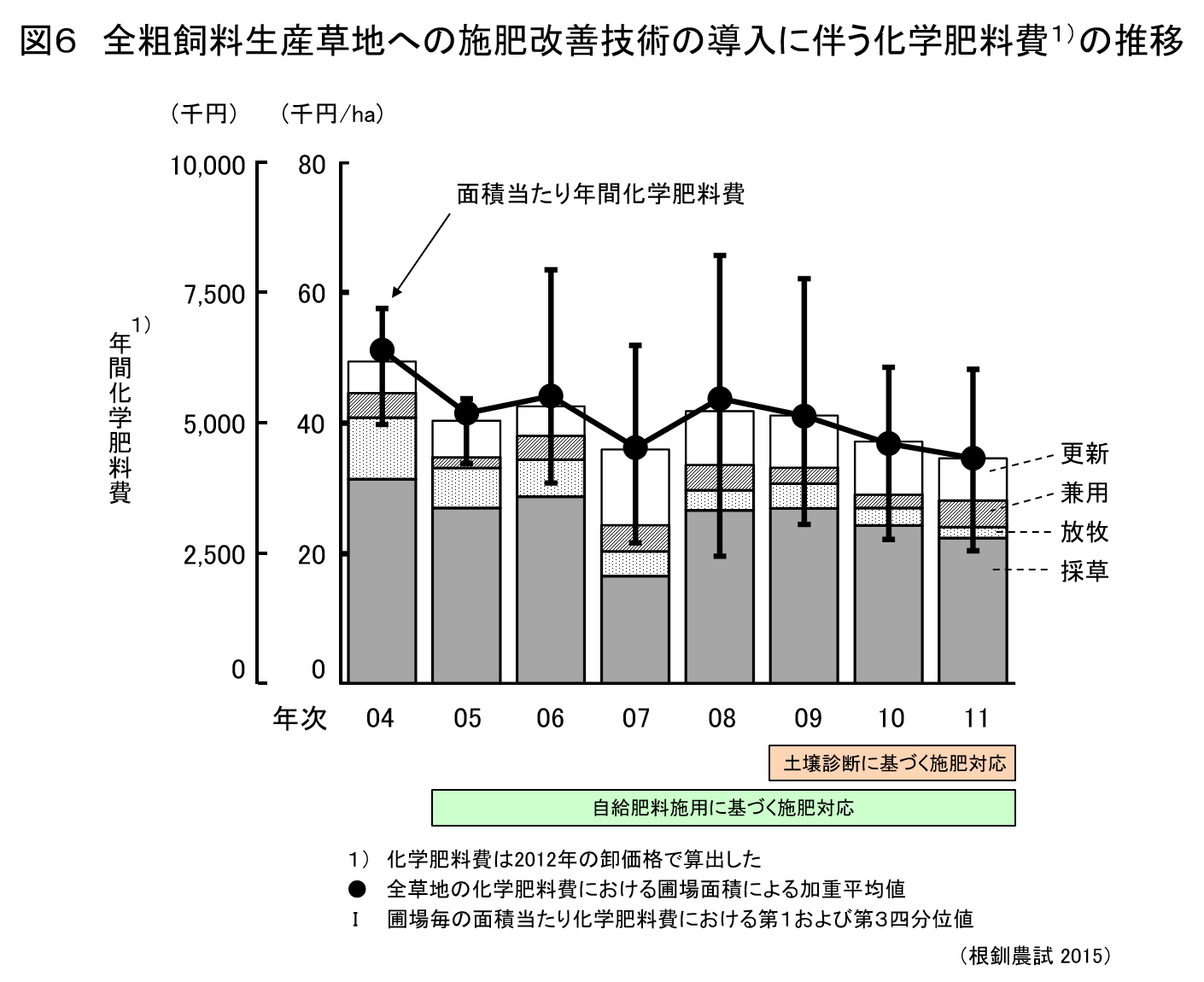

6.コスト

2004年から2011年の化学肥料購入価格をそのまま比較できれば良かったのですが、2008年に肥料単価が前年比1.6倍くらいに急騰したため、化学肥料購入額は施肥改善後の方が高くなってしまいました。そこで、施肥改善前後の化学肥料費をいずれも2012年の卸価格に統一して評価した結果、改善前(2004年)の総額6,176千円に対して改善後(2011年)は4,328千円となり、1,848千円の節減となりました(図6)。この節減額は、肥料単価の高い年度では1,800~2,000千円、低い年度では1,300千円程度と異なりましたが、低減割合は肥料単価の影響をあまり受けず、おおむね30%程度でした。このような施肥改善技術を遂行するには、土壌と自給肥料の分析費用として最大89千円/年(全35圃場の土壌と堆肥、スラリー各1点を毎年外注した場合)、草地の診断と施肥設計に3~5人日/年相当の経費と労力が必要と見込まれます。施肥改善で期待できる30%程度の肥料費節減効果だけでは、1.6倍から1.8倍に及ぶ肥料単価の高騰にはとても太刀打ちできません。しかし、年間100千円の分析費と調査労力で1,300~1,800千円の肥料代が節減できるなら、施肥改善の導入は充分に意味あるものと考えられます。

おわりに

根釧農試を1戸の酪農場に見立てることにより、生産現場の酪農場では難しい重量の全量計測や、土壌、牧草、自給肥料の頻繁な分析を実施でき、施肥改善による物質動態の変化を体系的に把握できました。理論的には、投入される養分量が減れば、酪農場の中で循環する養分量も減るであろうことは容易に理解できます。本成果の価値は、その節減効果が、誤差の範囲ではなく、明らかに計量できる規模で発現していたことを実証したことにあります。酪農場のみなさんには、自信を持って施肥改善技術を積極的に導入され、良質粗飼料の生産と資源の有効利用を推進していただきたいと考えます。

もちろん、改善効果の現れやすい養分の種類、発現効果の大きさと発現速度は、気象、土壌、肥沃度などの土地条件、経営形態や規模などの経営条件で異なるでしょう。現在筆者が在職する酪農学園も実規模の酪農場を有しているので、気象・土壌条件を大きく異にする調査農場としてぜひ比較したいところでした。しかし、残念ながら重量を測定、記録、共有する施設や人員配置が不十分で、現状では一般農家で行う調査以上の精度は期待できません。循環農法や実学重視を標榜する本学園こそ、日常的にこのような実証が数値で示せるよう、今後環境が整うことを願っています。

なお、本成果は、農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業委託事業「地球温暖化の抑制と水質保全に資する地域資源活用型農地管理技術の実証と導入促進」により得られました。

<参考文献>

道総研根釧農試(2014)牧草を飼料基盤とする酪農場における施肥改善技術導入効果の実証.平成26年普及奨励ならびに指導参考事項,p161-163,北海道農政部,札幌.

Toshiya Saigusa, Takehiko Matsumoto, Ikuo Osaka, Yasuhiro Minezaki(2018) Improved manure and fertilizer practices changes nutrient dynamics in silage meadows on a dairy farm in eastern Hokkaido, Japan. Grassland Science, 64: 259–268

この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示-非営利 4.0 国際ライセンスの下に提供されています。

この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示-非営利 4.0 国際ライセンスの下に提供されています。