高泌乳牛管理の注意点とその栄養について

掲載日:2018.10.16

酪農学園大学 農食環境学群 循環農学類

教授 中辻 浩喜

はじめに

現在、わが国の乳牛は1頭当たり1乳期1万kg、最高日乳量で50kgを超えるいわゆる“高泌乳牛”は珍しくありません。高泌乳牛は栄養要求量が高いため、飼料の基本である粗飼料を一定の割合以上に保ちながらも給与飼料全体の栄養濃度をいかに高め、それらをどう採食させるかが飼養管理上の大きな課題となります。また、飼養環境によるストレスの影響を受けやすいのも高泌乳牛の特徴です。

そこで本稿では、高泌乳牛の飼養管理上の注意点について、栄養学および環境生理学的側面から解説します。

1.高泌乳牛の乾物摂取量および養分要求量

表1に、乳牛にTMRを給与する場合、飼料中に含ませるべき粗タンパク質(CP)と可消化養分総量(TDN)を日本飼養標準・乳牛(2017年版)に基づき、産次、体重および乳量別に示しました。

日乳量が50kgの3産以降の経産牛の乾物摂取量(DMI)は27.9kgと計算されます。これは、体重比(体重に対する割合)にすると4.1%となります。一般的な牛では、体重の4%程度がDMIのほぼ限界であるといわれています。高能力牛はルーメンの容積が大きく、優れた飼料摂取能力を持っていると考えられますが、この量をコンスタントに摂取させることは容易ではありません。

また、この場合、TDN含量78%およびCP含量16.3%のTMRを調製し、給与しなければなりません。初産牛と2産牛の高泌乳時も同様な高濃度のTMRが必要です。一定以上の粗飼料割合を確保しながらTDN、CP共にこのようなレベルまで高めることも、これまた簡単ではありません。

これら高泌乳牛の養分要求量に見合う栄養摂取を確実に実現するには飼料原料、特に粗飼料の高品質化とDMIを高める飼料給与方法などの工夫が必要となります。

2.移行期の栄養管理

分娩前後の乳牛の生理状態は、乾乳期から分娩、泌乳期へと劇的に変化します。この期間は移行期と呼ばれ、この時期の栄養管理は高泌乳牛にとって非常に重要です。移行期は通常、乾乳後期である分娩3週間前のクロースアップ期と分娩後3週間のフレッシュ期、計6週間を指します。

一般的に、乳牛の分娩直後であるフレッシュ期のDMIは低く、乳量の急激な上昇に摂取量が追いつかず、エネルギーバランスが負になりやすくなります。すなわち、体重が減少しボディーコンディションスコア(BCS)も低下します。高能力牛ほどこのような状況に陥りやすく、負のエネルギーバランスが長期にわたるとケトーシスや脂肪肝などの代謝障害を引き起こし、乳生産だけでなく繁殖成績を低下させる原因となります。これを防ぐためには分娩時の牛を適切な栄養状態に仕上げなければなりません。太りすぎ、痩せすぎのいずれも良くありません。

分娩時のBCS(1:著しく削痩~5:著しく肥満)は3.5程度(3.25~3.75=やや肉が付いた感じ)が最適といわれています。3.75以上では太りすぎで、飼料コストが掛かるばかりでなく、難産など分娩時の事故や分娩後のDMIの回復が遅れます。一方、BCSが3.0以下では痩せすぎで、乳牛の泌乳能力を最大限に引き出すための十分な体蓄積を持たずに分娩を迎えることとなります。ただし、乾乳期間にBCSをコントロールすることは難しいので、行わないことが望まれます。すなわち、BCSの調整は泌乳後期までに行い、乾乳時のBCSを分娩時まで維持する栄養管理が重要です。

一方、BCS水準そのものよりも、分娩後のフレッシュ期での低下幅が繁殖成績に大きく影響すると考えられています(根釧農試 1997)。また、分娩時のBCSが高い個体ほど分娩後の低下幅が大きく、回復に要する日数も長いとされています。従って、乾乳から分娩までは過肥を避け、分娩後にBCSの大きな減少を招かない栄養管理が重要です。

3.飼料の栄養設計時の留意点

(1)TDNとCPのバランス

TDNとCPは、それぞれ要求量を満たすことに加え、両者のバランスが重要です。特に、TDNに対してCP摂取量が過剰な場合が問題です。摂取されたCPの一部は、ルーメン内の微生物によってアンモニアまで分解され、その多くは微生物体タンパク質に再合成されます。しかし、TDN摂取量が少ない場合にはそれが制限要因となり、アンモニアの微生物体タンパク質への再合成が抑制され、ルーメン内のアンモニア濃度が上昇します。過剰なアンモニアはルーメン壁から吸収され、尿素として尿中に排せつされます。このように過剰なタンパク質給与は、飼料の窒素利用効率を低下させます。さらに、肝臓での尿素合成にエネルギーが必要なことから、飼料エネルギーの利用効率の低下も引き起こし、特に泌乳初期では負のエネルギーバランスを加速させます。

尿中への窒素排せつ量が増加する過程で、血中のアンモニアおよび尿素態窒素(BUN)が増加します。同様に卵胞液や子宮内のアンモニア濃度も上昇し、このことが卵子の発達障害や受精障害を引き起こし、受胎率を低下させるといわれています。タンパク質の過剰給与が繁殖成績に悪影響を及ぼすといわれるのは、このようなメカニズムによるものです。

一方、ルーメン内の過剰なアンモニアは、牛乳中へも乳中尿素態窒素(MUN)の形で移行し、その濃度が上昇します。MUNはBUNと高い相関があり、また血液に比べて乳はサンプリングが容易であることから、MUNは乳牛のタンパク質栄養を把握する指標として有用です。

エネルギーとタンパク質の摂取バランスを反映する、乳タンパク質率とMUNによる栄養摂取状況の診断基準を表2に示しました。乳タンパク質率とMUNデータをこの表に照らし合わせることにより、飼料設計の良しあしを判断し、より正確な栄養管理に向けて修正すべき点を確認することができます。なお、判断にあたってはBCSなど、そのほかのデータも参照することが重要です。

(2)繊維質とその物理性

乳牛用飼料の繊維性炭水化物を表す化学成分として、一般的に中性デタージェント繊維(NDF)が用いられています。NDFは植物細胞壁の繊維のほとんどを含みます。牛にエネルギーを供給するとともにルーメン壁に物理的刺激を与え、反すうを誘起し、微生物による飼料消化を補助する役割を担うなど、乳牛にとって一定量欠かせない飼料成分です。

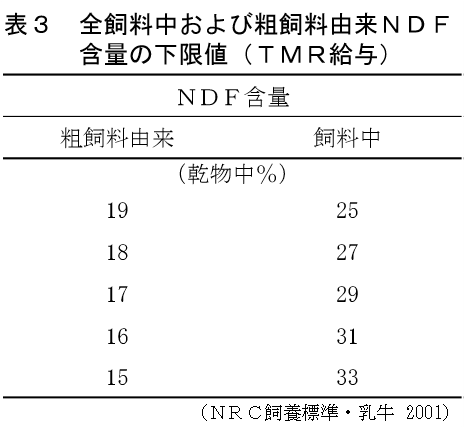

日本飼養標準・乳牛(2017年版)において、高泌乳時(日乳量50kg)の飼料乾物中NDF含量は35%程度が望ましいとされています。一方、NRC飼養標準・乳牛(2001)では、飼料乾物中NDF含量の下限値は25~33%と、粗飼料由来のNDF含量によって幅を持たせています(表3)。NRC飼養標準・乳牛(2001)では粗飼料以外のNDFのそしゃく刺激効果は粗飼料のほぼ50%とみなし、粗飼料由来のNDF含量が1ポイント低下するごとに飼料全体のNDF含量の下限値が2ポイント増加します。すなわち、飼料全体のNDF含量が25%の場合、粗飼料由来のNDFは19%必要ですが、粗飼料由来のNDF含量を15%までに減らした場合、飼料全体のNDF含量の下限値は25%から33%に増加します。なお、上記の推奨値はTMR給与の場合であり、分離給与のときは濃厚飼料が選択的に採食される可能性を加味し、飼料乾物中のNDF含量の最下限値は29%と、TMR給与にくらべて高く設定されています。

近年、繊維の物理性を表現する簡易な指標として、有効繊維(eNDF)や物理的有効繊維(peNDF)といった概念が提唱されています。有効繊維とは、一定の網目を持つふるいで飼料を分け、設定サイズ以上の飼料片の比率を測定し、その値に乾物中NDF含量を乗じて算出される値です。1.18mm以上の網目のふるいに残留した飼料片のpeNDF含量はルーメン内pHと強い相関があり(Zebeliら2006)、TMRを自由採食させた高泌乳牛のルーメン内pHを6.0に維持するためのpeNDF要求量は飼料乾物中19%と算定されています(図)。しかしこの値は、正常な乳脂率を維持するためのpeNDF含量とは必ずしも一致しません。現在、飼料の物理性を表す新たな指標(ルーメンマットなど)の探索と、それらを用いた繊維質要求量の算定に向けた研究が進められています。

(3)脂肪の添加

泌乳初期のエネルギー摂取不足を解消するためには、給与飼料全体のエネルギー濃度を高める必要があります。その場合、脂肪を用いることがよくあります。脂肪は炭水化物に比べて単位重量当たりのエネルギー含量が高いため、給与飼料全体の繊維質含量の下限を維持しながらエネルギー濃度を高めることができます。しかし、脂肪の過剰給与はルーメン微生物の増殖を抑制し、繊維質の消化率を低下させることから、脂肪酸カルシウムのようなルーメン内で微生物の作用を受けず小腸に達する、いわゆる保護脂肪(バイパス脂肪)の形で給与されます。

脂肪の給与は負のエネルギーバランスを解消するだけでなく、血中コレステロールを高め、これを原料とする黄体ホルモンの血中濃度が高まることにより、受胎率の改善効果が期待できます。

しかしながら、前述したルーメンに対する負の影響をできる限り回避するためには、飼料乾物中の脂肪含量は5%を大きく超えないようにすべきです。

(4)ミネラルバランス

高泌乳牛のミネラル栄養で重要な位置を占めるのは、カルシウム(Ca)、リン(P)およびマグネシウム(Mg)でしょう。

CaとPは、分娩後の急激な乳量の上昇によって大量に体外に放出されます。また、分娩直後は骨からのCaとPの動員が抑制されることから、乳牛は消化管からのCaとPの吸収に大きく依存しています。しかし、同時に消化管運動の低下によってCaとPの吸収効率も低下するともいわれており、低Ca血症(乳熱)発生の原因となります。また、Caは分娩後の子宮修復にも欠かせないものであり、Ca吸収量の低下は発情回帰と受胎に悪影響を及ぼします。

分娩時の血中Ca濃度低下を防ぐためには、乾乳期飼料中のCaとP含量を泌乳期より低く抑え(乾物中Ca0.5%,P0.3%以下)、分娩後は高Ca飼料(乾物中1%以上)に切り替えることが有効です。

Mgは、CaやPと異なり、飼料からのMg摂取量が血中濃度に大きく反映します。すなわち、血中Mg濃度の低下はDMI不足に伴うものが多いと考えてよいでしょう。Mgの要求量は多くの要因に左右されるが、飼料乾物中含量は0.20~0.25%です。

カリウム(K)の過剰摂取(乾物中3%以上)は乳牛のCaやMgの利用率を低下させ、乳熱やグラステタニーの発生要因になるとされています。ふん尿を大量に施用した草地から収穫された牧草はKが過剰に蓄積されている場合があり、乾乳牛の給与にあたっては飼料分析などで確認することが必要です。

最近では、乳熱予防の目的のためにカチオン・アニオンバランス(DCAD)の概念が応用されています。DCADは、飼料中ミネラルのうち、K⁺、Na⁺、Ca²⁺、Mg²⁺などのカチオン(陽イオン)とS²⁻、Cl⁻、P³⁻などのアニオン(陰イオン)との差をみるものであり、NRC飼養標準・乳牛(2001年版)では計算式として、DCAD(ミリ当量/kg乾物)=(Na⁺+K⁺)-(Cl⁻+S²⁻)を提案しています。通常弱アルカリ性である血液を、クロースアップ期の飼料のDCADをマイナスにして酸性化し、それを中和するために消化管からのCa吸収や骨からのCa動員を活発にして分娩後に備えようという考え方です。この式から、K摂取量が増えるとCaの利用率は低下することが理解できます。実際に計算すると、K含量が2%以下の粗飼料を用いるだけでDCADをゼロ近くまで低くすることができます。従って、K含量の低い粗飼料を調製しクロースアップ期の牛に利用することが、第一の基本です。やむなくK含量の高い粗飼料を用いなければならない場合には、硫酸カルシウムや塩化マグネシウムなどDCAD調整剤の利用も考慮すべきです。しかし、これらの調整剤は嗜好性の悪いものが多く、乾物摂取量の低下に十分気を配りつつ慎重に使用する必要があります。

微量ミネラルでは、セレン(Se)が繁殖機能と密接な関連があるとされています。乳中へのSe分泌は比較的多いため、泌乳最盛期の高泌乳牛ではSeが不足する場合があります。血中Se濃度が高い乳牛は血中プロジェステロン濃度も高くなります。さらに、その効果はビタミンEが多い場合に大きいとされており、胎盤停滞が多発している牛群に分娩前3週間程度、SeとビタミンEの製剤を投与すると胎盤停滞発生率が低下したとの報告(熊本農研セ 1993)もあります。

(5)ビタミン

ビタミンは脂溶性と水溶性に分けられます。脂溶性ビタミンにはA、D、E、Kなどがあり、活性酸素による酸化ストレスに対する抗酸化作用があります。分娩前後は免疫機能が低下し感染症のリスクが高まる時期であることから、クロースアップ期ではこれら脂溶性ビタミンを十分に給与する必要があります。

植物の黄色色素であるβ-カロテンは生草やサイレージに多く含まれ、摂取された乳牛の体内でビタミンAに変換されます。生草のβ-カロテン含量は高いですが、乾草やサイレージへの調製過程で分解されてその含量は低くなります。また、硝酸態窒素はビタミンAを破壊し、それによる着床障害を引き起こすとされています。従って、低品質な粗飼料を用いる場合や硝酸態窒素の高い粗飼料を給与せざるを得ない場合にはビタミンA不足が発生します。

β-カロテンは、ビタミンAの働きと同様に免疫機能を維持し、乳房炎、胎盤停滞などの疾病発生を防ぐ役割がありますが、さらにβ-カロテン単独で卵巣機能へ作用することも明らかになってきています。クロースアップ期にβ‐カロテンを経口投与(500mg/日)することで、分娩後最初の主席卵胞(排卵前卵胞として唯一残った卵胞)が排卵した牛の割合が増加した(非投与群 20% vs. 投与群 80%)との報告(川島 2008)があります。これは、分娩前のβ-カロテン投与が分娩後の卵巣機能回復に効果的である可能性を示唆しています。

ビタミンEは、Seとともに生体膜の脂質酸化の防止や免疫機能の維持に加え、繁殖機能の維持に重要な役割を果たしています。別名トコフェロールとも呼ばれ、植物中には8種類存在しますが、中でもα-トコフェロールが最も強い生理活性と、高い抗酸化能をもちます。ビタミンEは穀類や牧草に多く含まれますが、長期貯蔵や加工処理で破壊されやすくなります。ビタミンAとともに、乳牛において不足しやすいビタミンの一つであり、必要に応じてビタミン剤を添加することなどを考慮すべきです。

4.暑熱時の栄養管理

ホルスタイン種は高緯度で冷涼な北ヨーロッパで成立したため、わが国のような高温多湿な環境下では暑熱の影響を受けやすい品種です。また、影響の程度は乳量レベルが高い乳牛ほど大きくなります。初産牛では1日の平均気温が23℃、経産牛では21℃を超えるとDMIが減少しはじめます。その後、気温の上昇とともに低下割合も増加し、初産牛では30℃、経産牛では26℃を超えると、適温下の10%以上DMIが低下します(表4)。

高温環境下の乳牛は、体温の上昇を防ぐために発汗や呼吸数の増加、体内深部から体表面への血流量の増加など熱放散機能が高進します。それに伴ってエネルギー消費量が増加することから、乳牛の暑熱時のエネルギー要求量は適温時に比べて高くなります。

一方、高温時にはルーメンの運動が低下し、飼料の消化管滞留時間が長くなるにつれてDMIが減少します。従って、増加したエネルギー要求量を満たすためには、TDN含量およびその利用効率が高い飼料を給与する必要があります。例えば、飼料への油脂添加は、乳牛の熱産生を抑制しながら乳生産効率を上げことができる効果的な方法です。

夏場の乳脂率維持のために、ある一定以上の粗飼料摂取は必要ですが、繊維質含量の高い低質な粗飼料はルーメン内での発酵熱が高く、乳牛が受ける暑熱ストレスを増強させます。従って、暑熱下では高消化性で良質な粗飼料の給与を心掛けるべきです。

タンパク質は、炭水化物や脂肪と比較して体内で利用されるときの熱発生量が多くなります。暑熱時のタンパク質の過剰給与は、乳牛が受ける暑熱ストレスの影響を増強することになるので注意が必要です。

暑熱ストレスは、ミネラル代謝にも影響を及ぼします。高温時に乳牛のミネラル摂取量が減少すると、必然的に消化管からのミネラル吸収量も減少します。従って、日本飼養標準・乳牛(2017年版)では適温環境下のミネラル要求量に対して、気温22~26℃では110%、26℃以上では115~120%量を給与することが推奨されています。

高温時には、生体内の酸化ストレスも高進します。ビタミン添加剤などの適切な使用により、脂溶性ビタミンの摂取不足を回避することが重要です。また、最近ではアントシアニンやポリフェノールなど抗酸化物質を豊富に含む飼料資源による暑熱ストレス軽減に関する研究もなされており、その成果が待たれるところです。

<参考文献>

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 編:日本飼養標準・乳牛(2017年版), 中央畜産会,東京(2017)

北海道立根釧農業試験場:平成8年度北海道農業試験会議(成績会議)資料(1997)

川島千帆: グリーンテクノ情報, 4(2), 30-36 (2008)

熊本県農業研究センター 畜産研究所 大家畜部:農業の新しい技術PDFファイル版(熊本県農業技術情報システム),No.199(平成5年3月),分類コード08-13,熊本県農政部(1993)

National Research Council: Nutrient Requirement of Dairy Cattle, 7th Rev. Ed., 192-193, National Academy Press, Washington, D.C. (2001)

Zebeliら,J. Dairy Sci., 89:651-668 (2006)

この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示-非営利 4.0 国際ライセンスの下に提供されています。

この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示-非営利 4.0 国際ライセンスの下に提供されています。